今治店!!知っていますか?ナンバープレートの歴史!!

2021.03.28

皆さまこんにちは(^^)/

愛媛トヨペット 今治店 店頭スタッフの久徳です♪

3月に入り、桜の花がちらほら咲き始め、だんだん春らしくなってきましたね(*´ω`*)🌸

皆さまいかがお過ごしでしょうか??

季節の変わり目ですので、体調など崩されないように気を付けてくださいね😌

さて、本題に入る前にこちらの画像をご覧ください!

皆さんのお車に付いているナンバープレートと比べてみてください😲

この写真のナンバープレートは、お客様が長年大切に乗られていたお車に付いていました✨

『愛媛』の字体や、その横の分類番号が2桁であることが歴史を感じさせますよね!

このナンバープレートはどれぐらい前のものなのか、気になったので調べてみました!!

昔のナンバープレートの入手が難しかったので、手作りナンバープレートの写真とともに説明していきます🚙笑

明治時代

日本でナンバープレートを装着し始めたのは明治時代といわれています。

当時は信号や交通標識などの交通を整備するものが整っておらず、自動車の事故が多発していたそうです。

そのため、誰が所有している自動車なのかを識別するためにナンバープレートの装着が義務付けられました(`・ω・´)

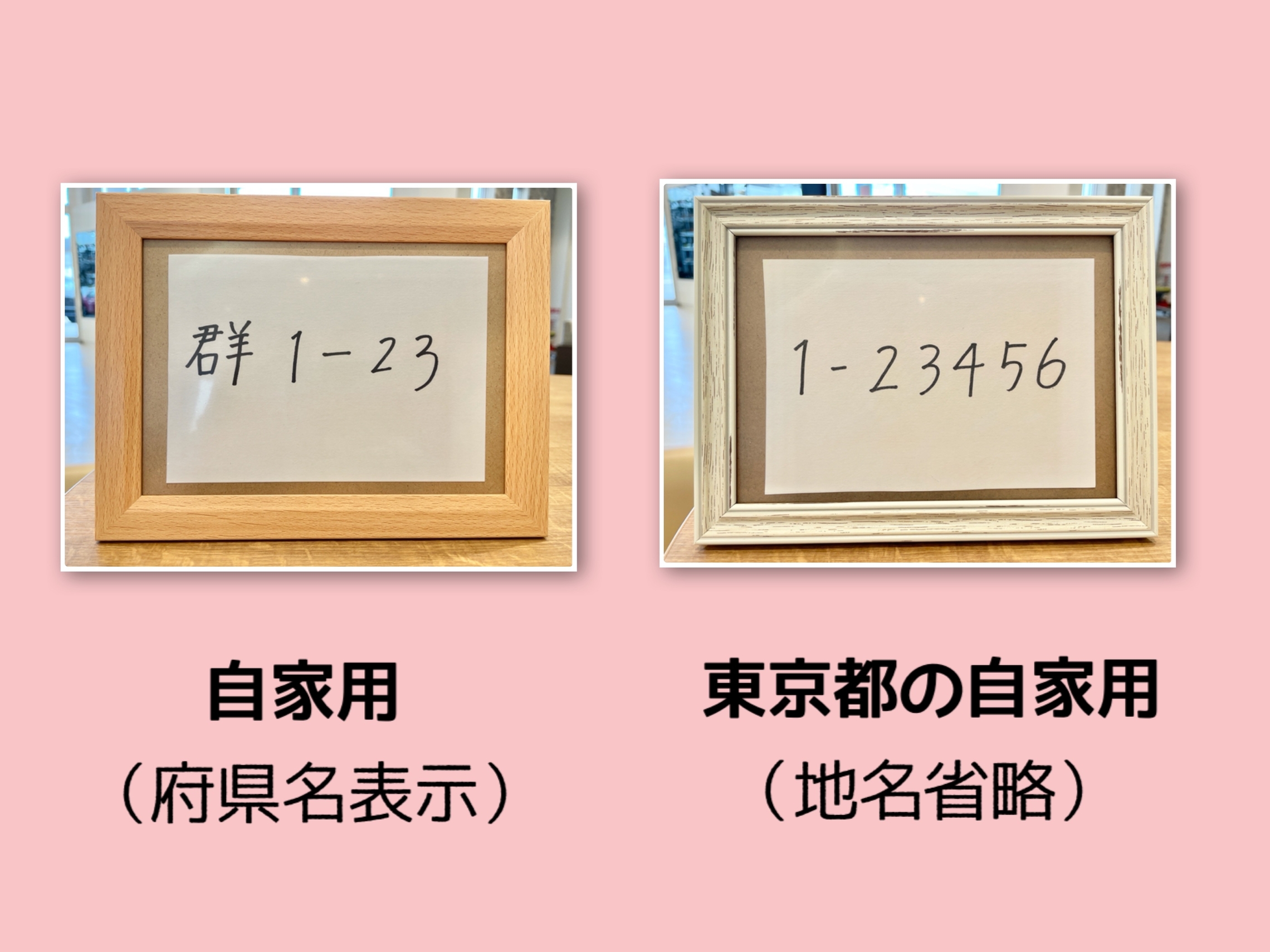

1951年(昭和26年)

「道路運送車両法」によって自動車の登録制度が確立します。

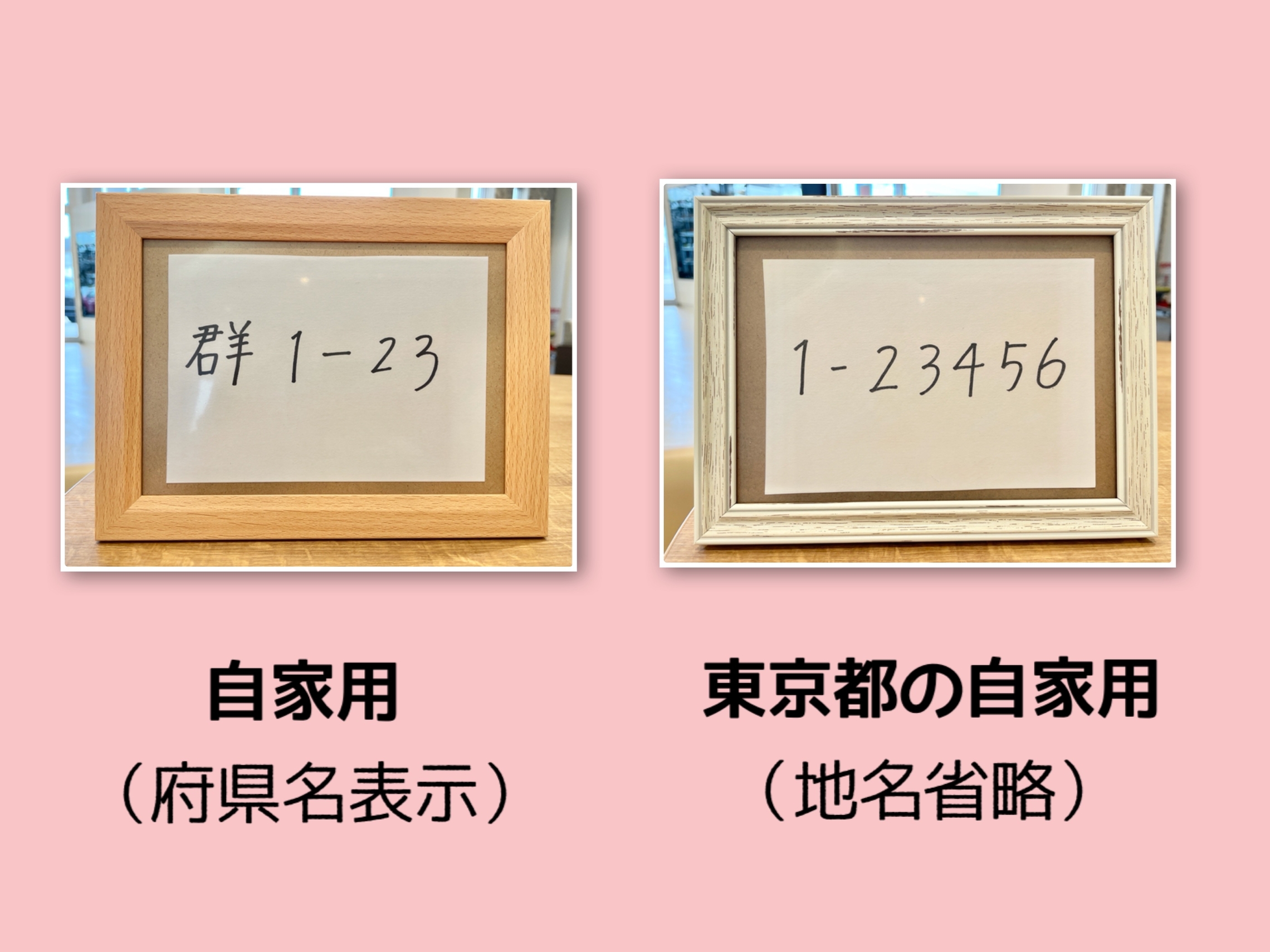

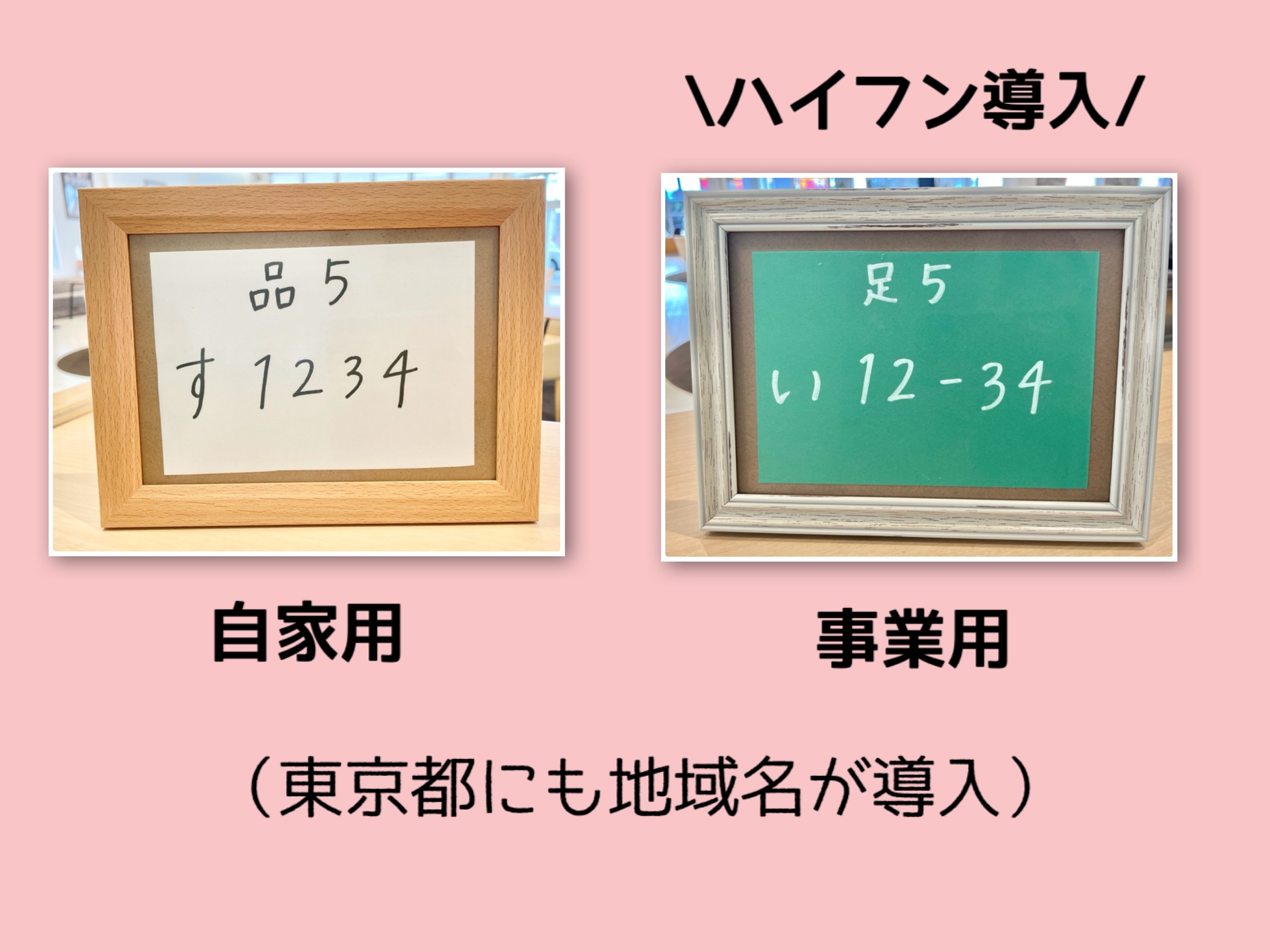

そのころのナンバープレートには、府県名の頭文字、分類番号などが横一列に表示されていました!

東京都だけは地名の表記は省略されました。

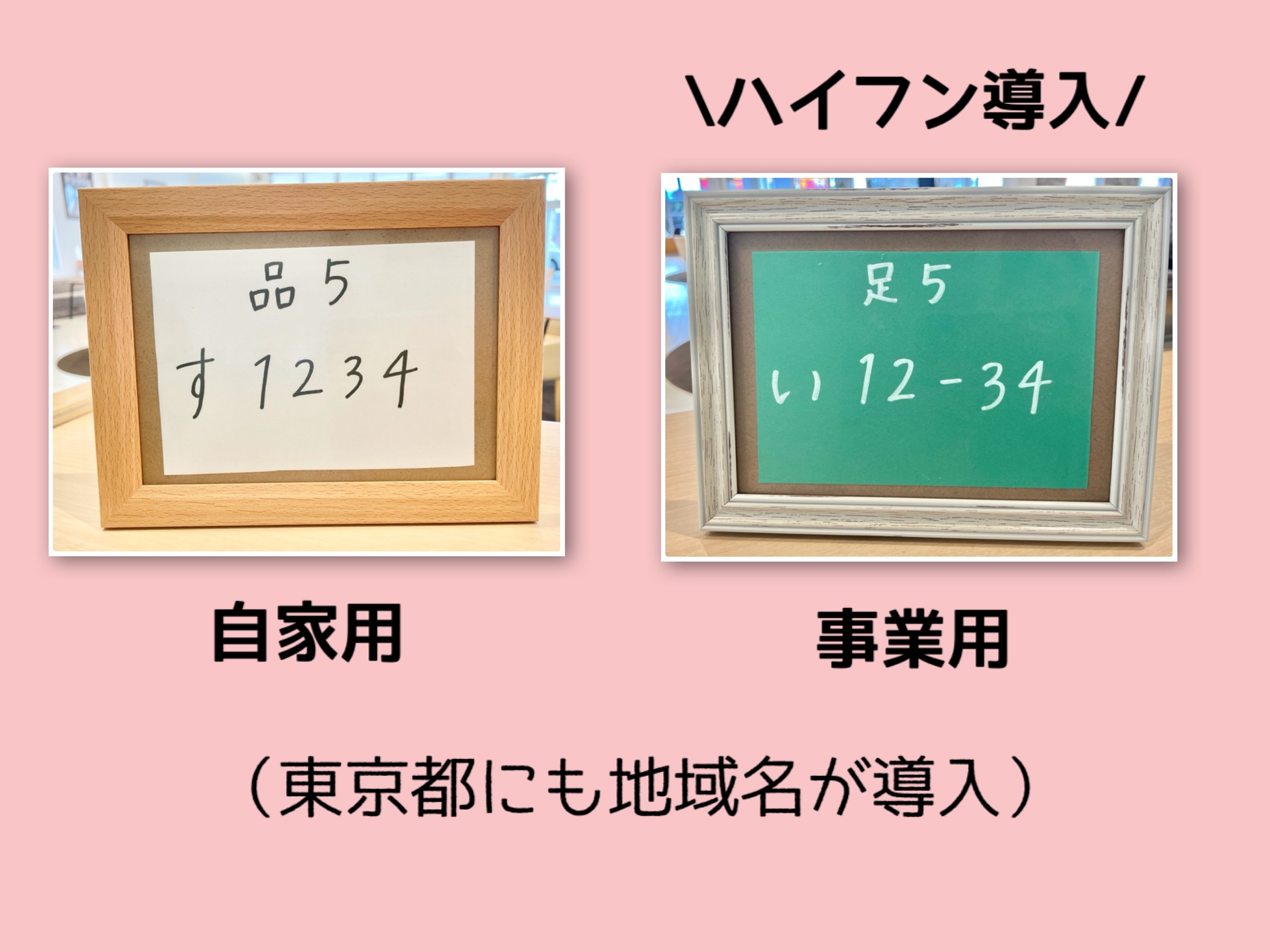

1955年(昭和30年)

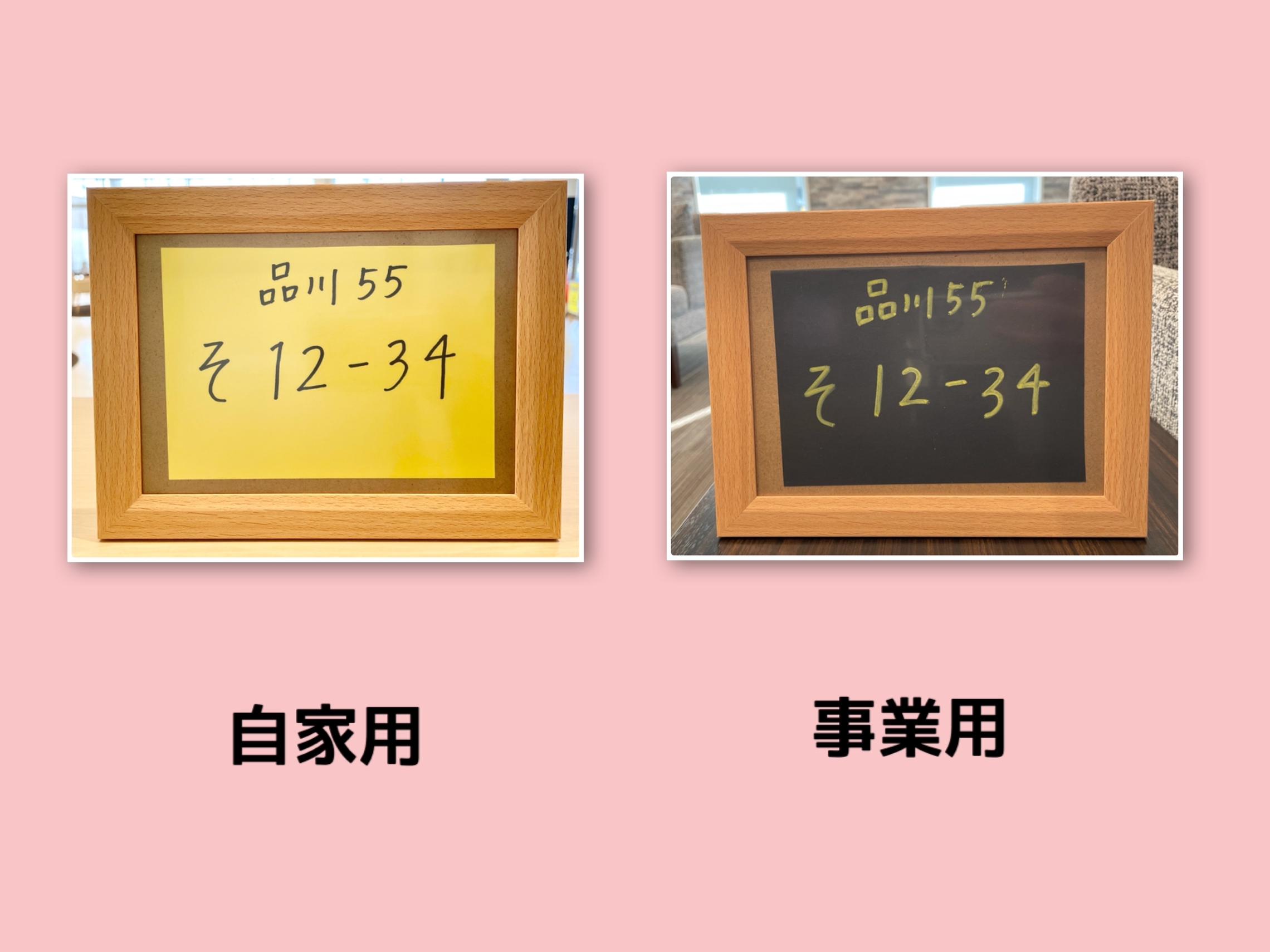

普通・小型自動車と軽自動車のナンバープレートに「ひらがな」が加えられ、上下二段表示に変わります。

1962年(昭和37年)

普通・小型自動車と軽自動車どちらも事業用を緑地のナンバープレートに変更されます。

このころ、大型トラックやバス用の大型ナンバープレートが登場します。

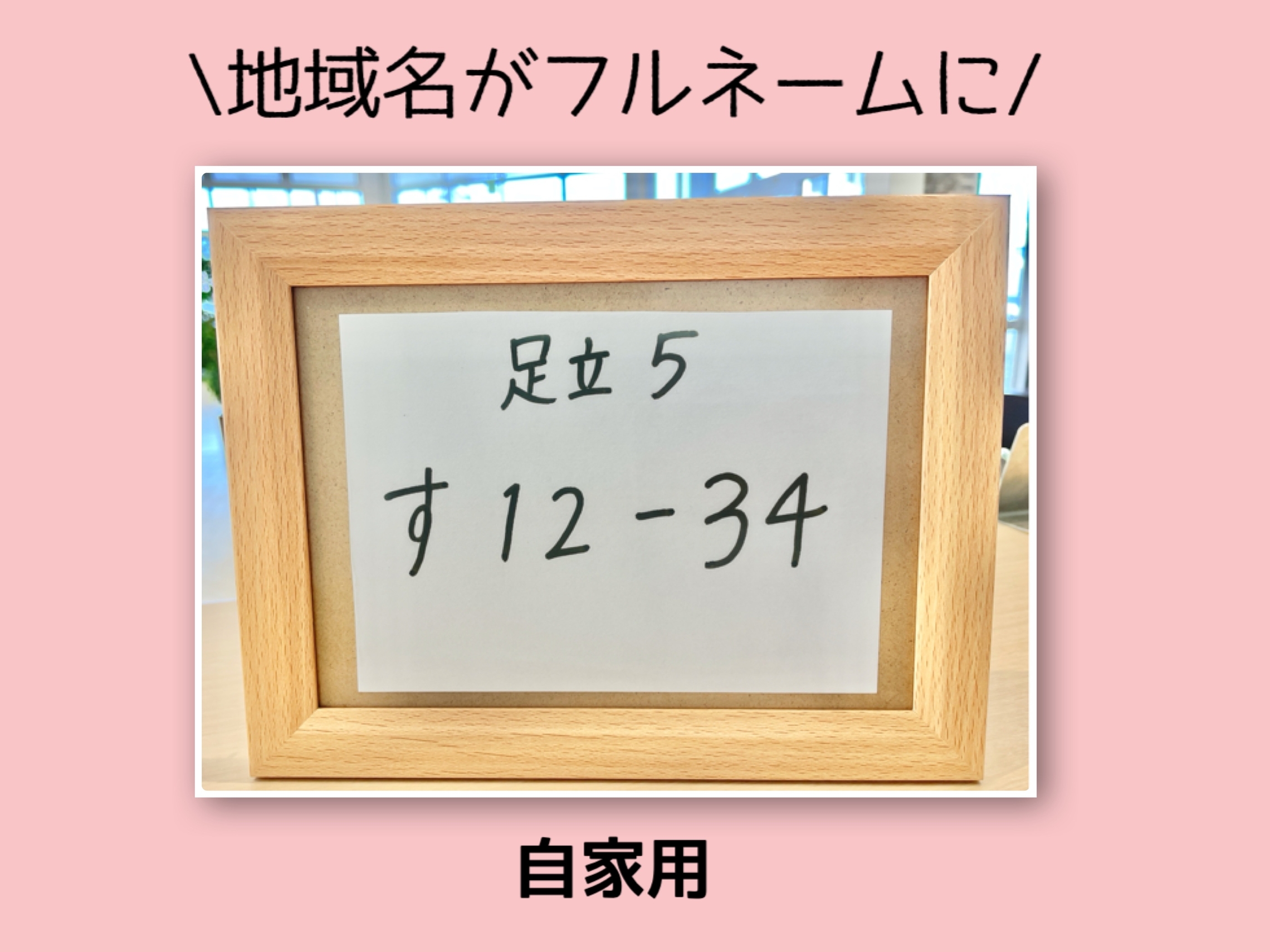

1964年(昭和39年)

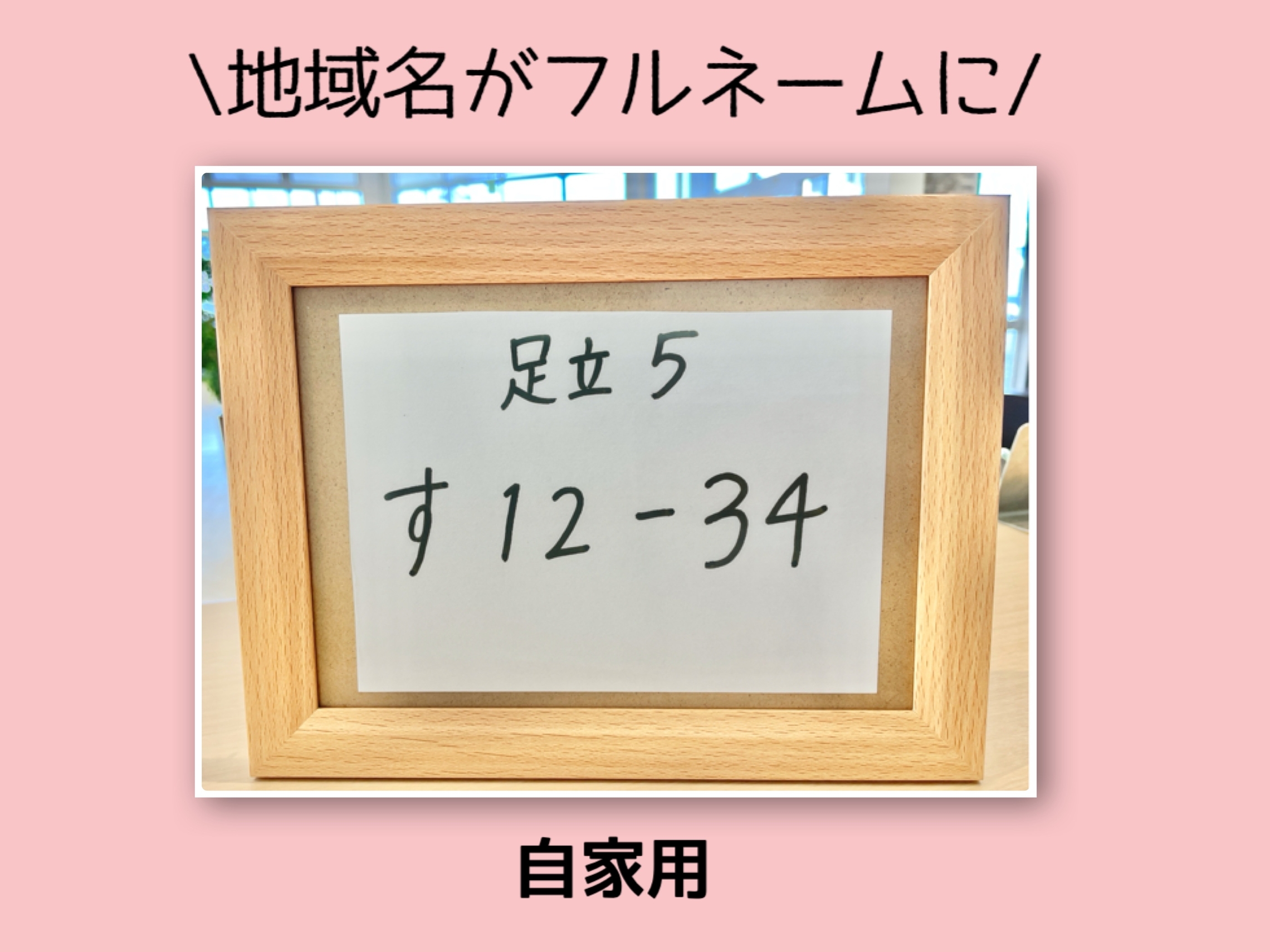

普通・小型自動車と軽自動車とも地域名が頭文字のみからフルネーム表示に順次移行していきます。

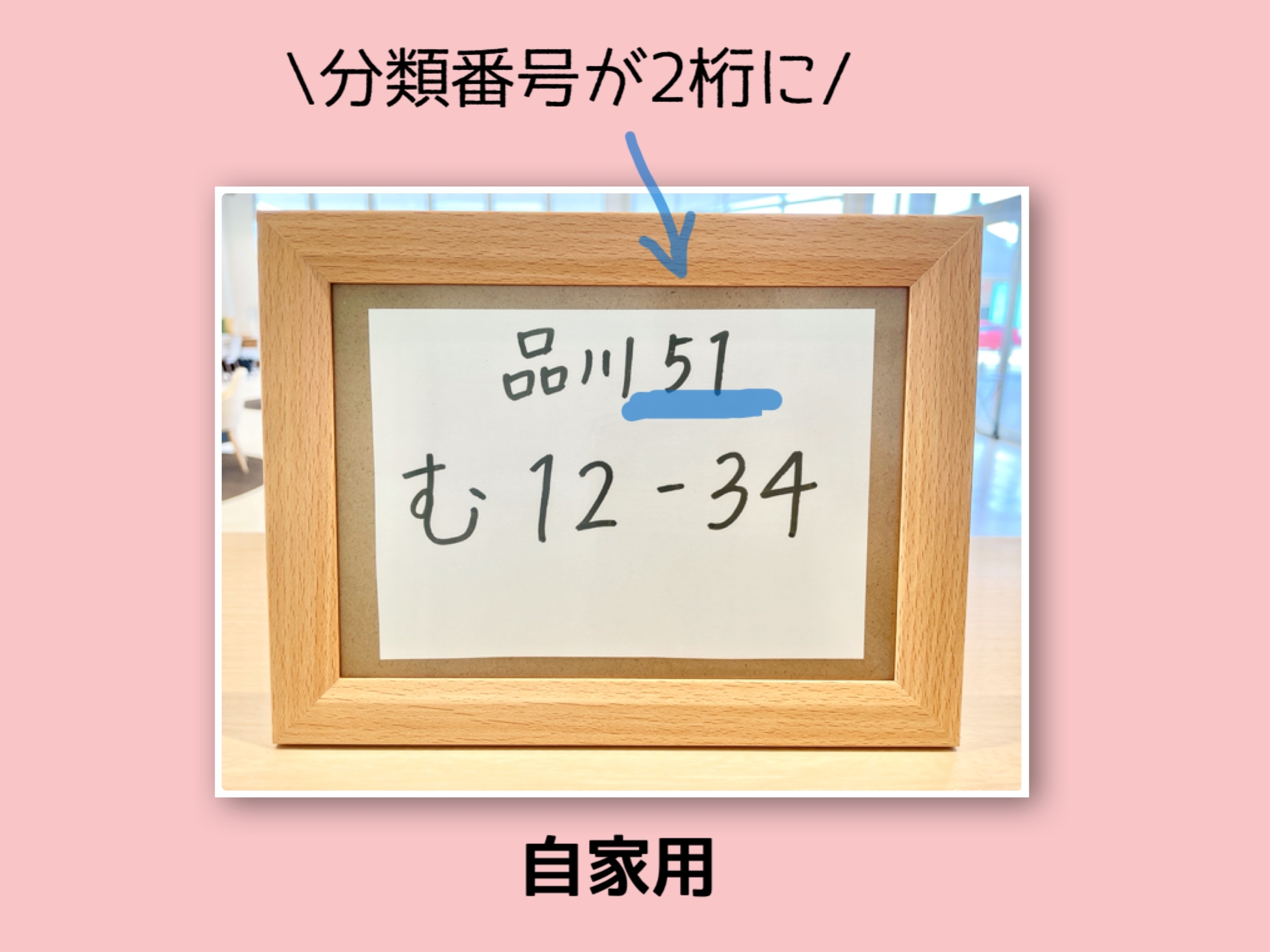

1967年(昭和42年)

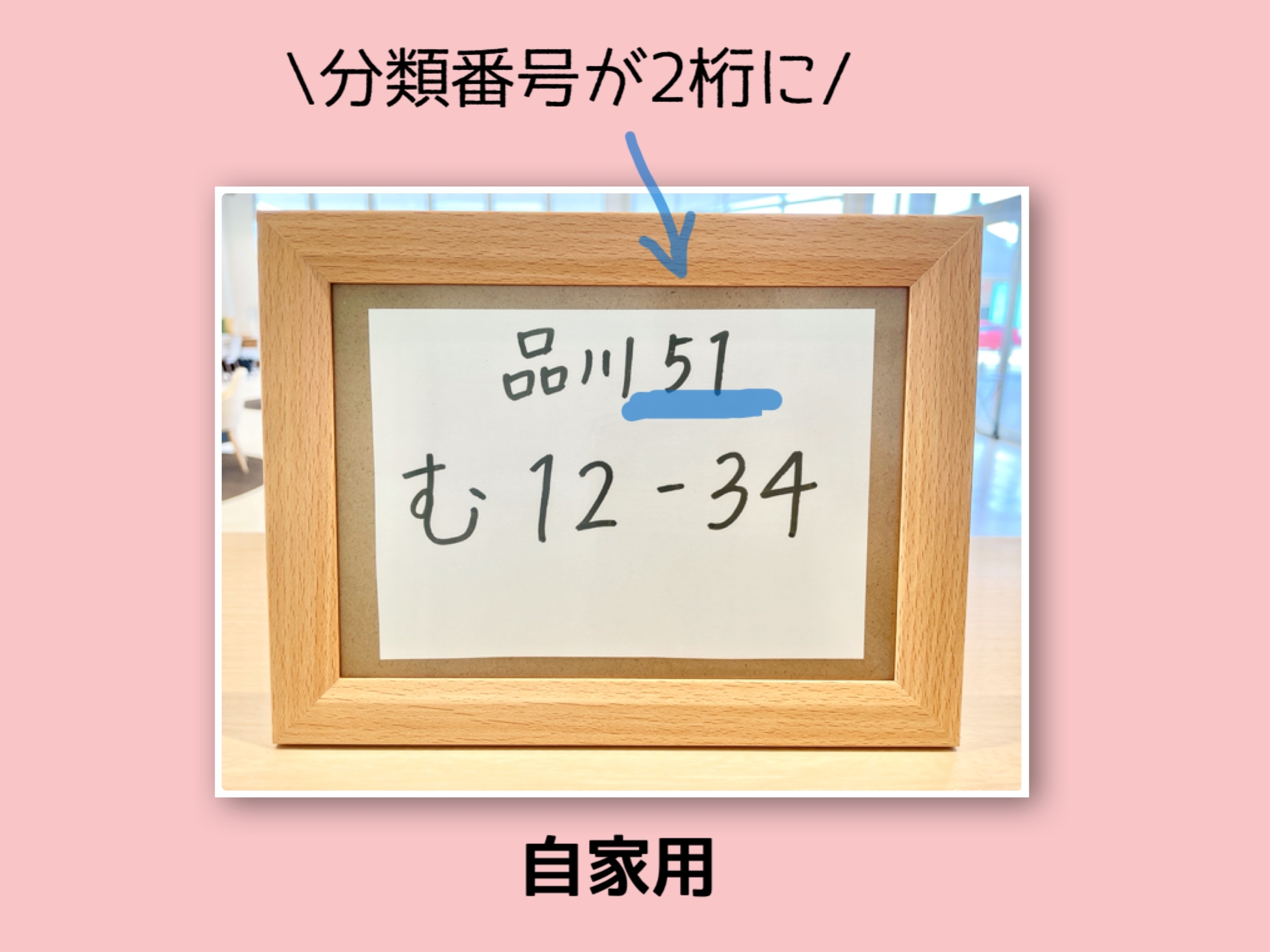

普通・小型自動車の分類番号が二桁になりました。

1975年(昭和50年)

軽自動車のナンバープレートの大きさと表示方法が普通・小型自動車と同じになりました。

軽自動車で自家用車が黄色地、事業用が黒地になったのはこの頃です。

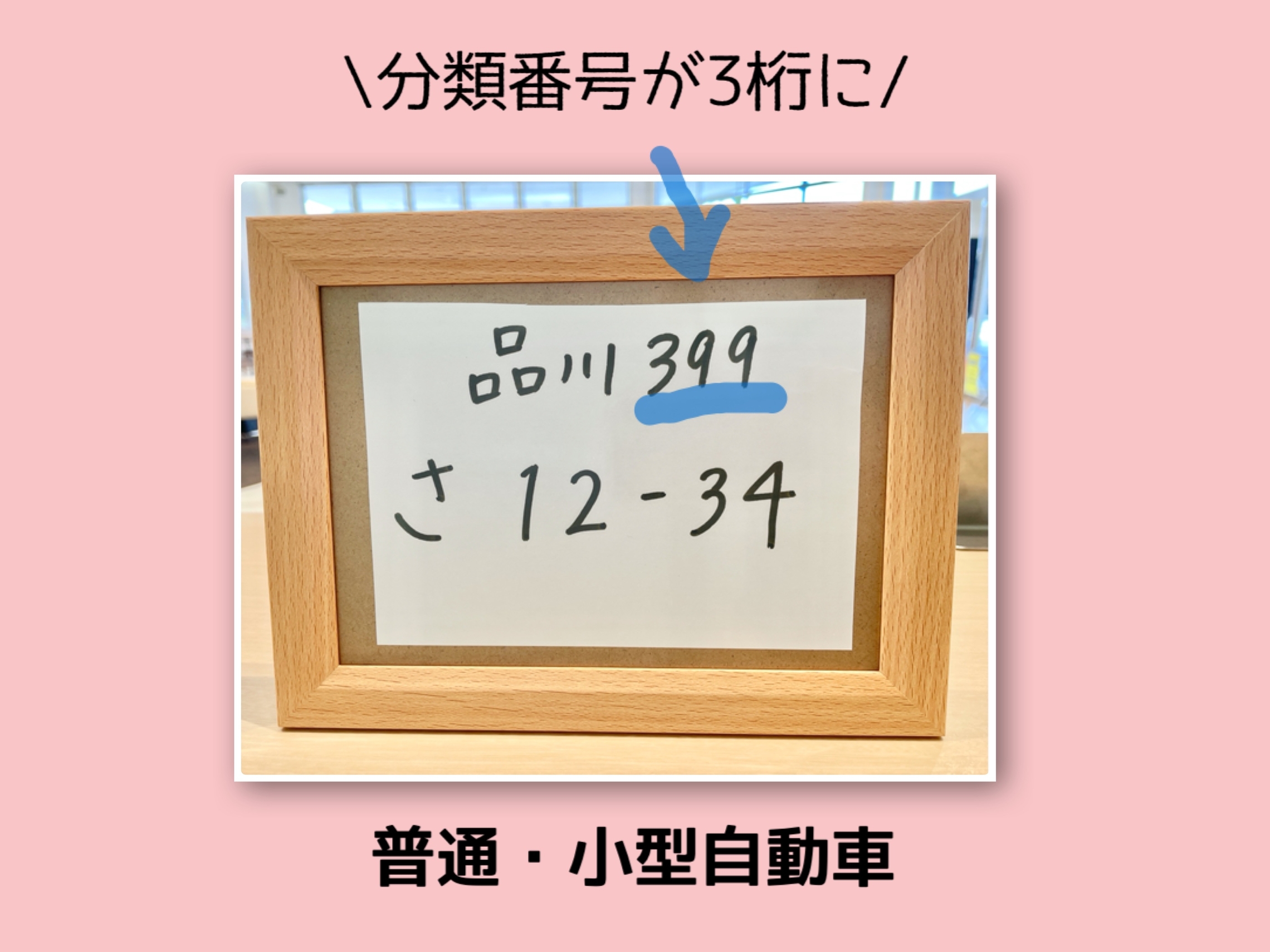

1999年(平成11年)

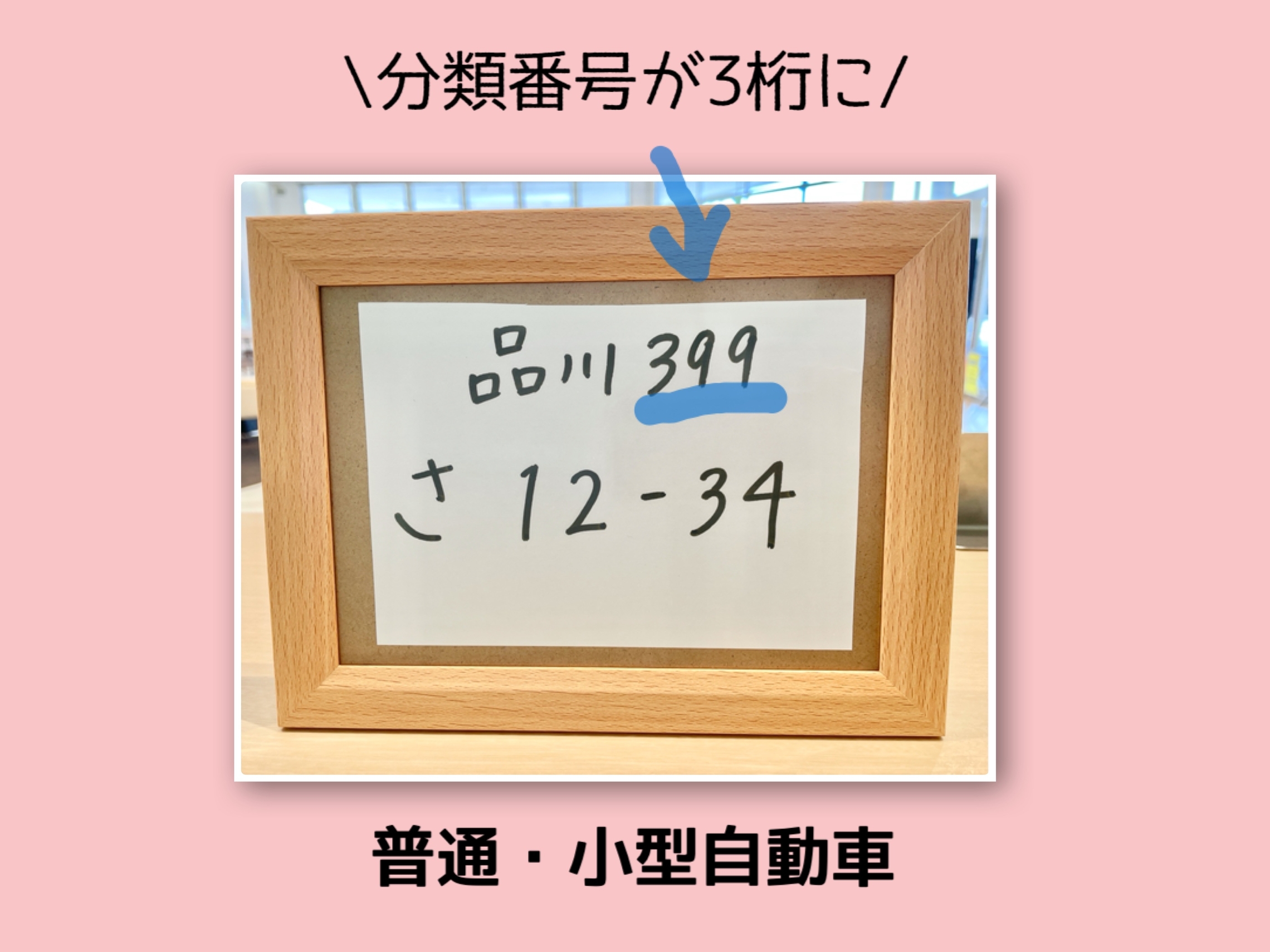

普通・小型自動車の分類番号が三桁になりました。

全国で希望番号制がスタートします。

(平成10年に先行で開始された地域もあります)

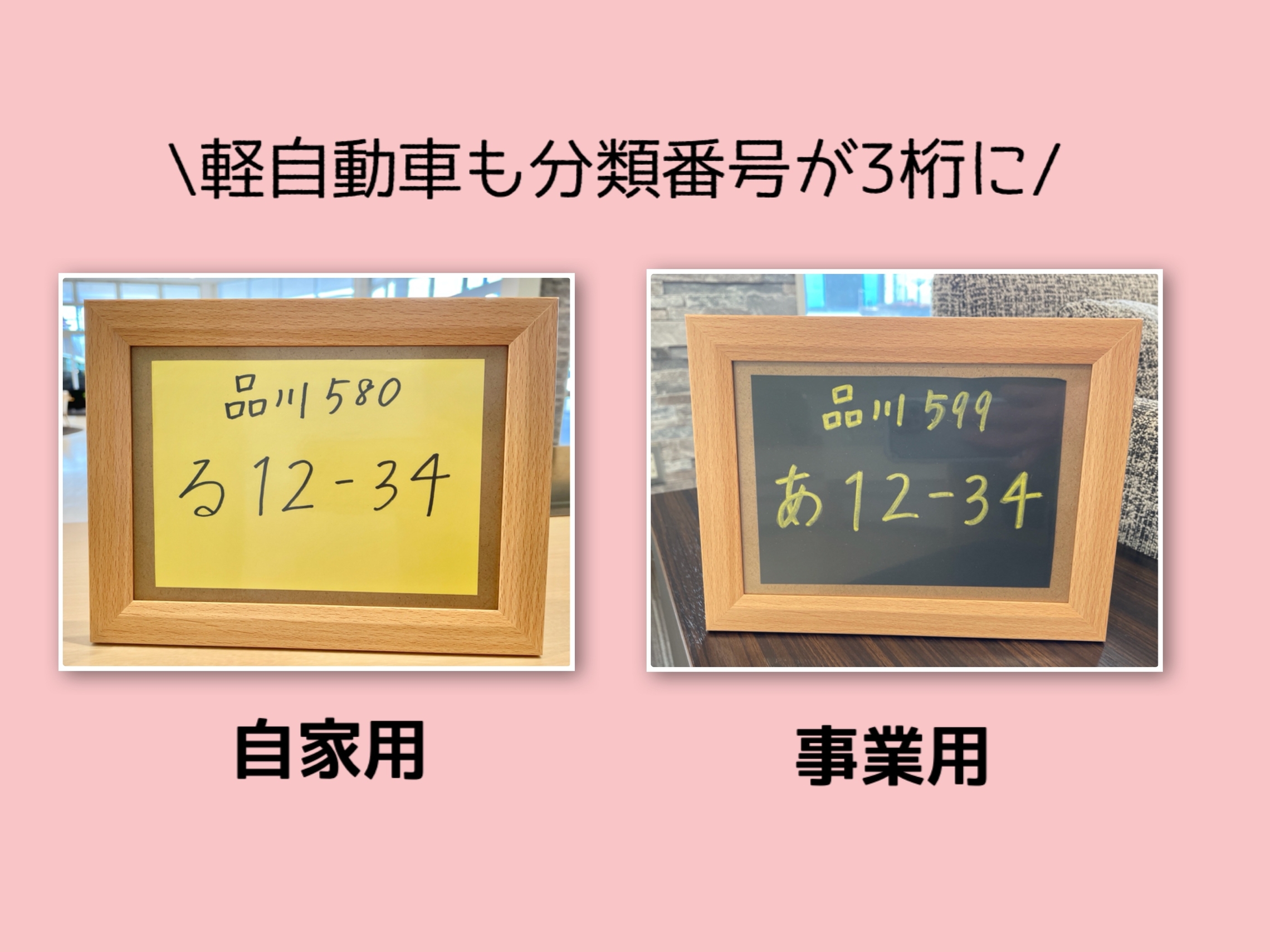

2005年(平成17年)

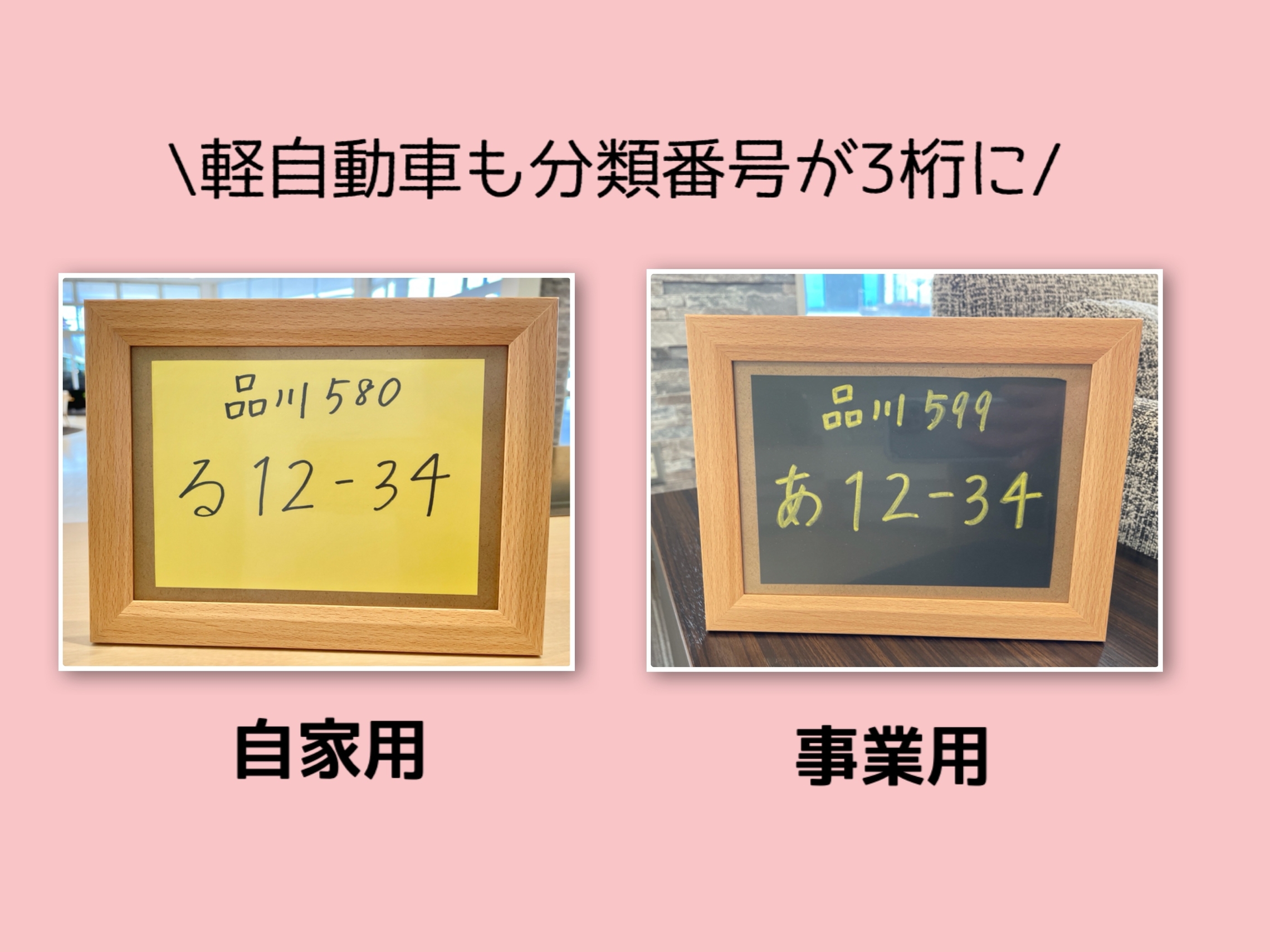

軽自動車も分類番号が三桁になり、希望番号制もスタートしました。

2006年(平成18年)

ご当地ナンバーが導入されました!

平成20年までに19地域20か所で交付開始となりました。

ご当地ナンバーの図柄はこちらから🍊(リンク:国土交通省ホームページ)

いかがでしたか??

ナンバープレートって色も表記も少しずつ変化して今の形になったんですね!💡

意外と歴史が深くて驚きました(; ・`д・´)

これから、すれ違う車のナンバープレートを見てみるのも楽しそうだなと思いました(^^)

皆さんもぜひ注目して見てみてはいかがでしょうか🌟

ナンバープレートを記念保存する方法をご紹介した記事はコチラ↓↓

今治店!!ナンバープレートの記念保存って??

次回のブログは、4月・5月の限定ドリンクについてお知らせしますので、楽しみにしていてくださいね🌸

愛媛トヨペット 今治店 店頭スタッフの久徳です♪

3月に入り、桜の花がちらほら咲き始め、だんだん春らしくなってきましたね(*´ω`*)🌸

皆さまいかがお過ごしでしょうか??

季節の変わり目ですので、体調など崩されないように気を付けてくださいね😌

さて、本題に入る前にこちらの画像をご覧ください!

皆さんのお車に付いているナンバープレートと比べてみてください😲

この写真のナンバープレートは、お客様が長年大切に乗られていたお車に付いていました✨

『愛媛』の字体や、その横の分類番号が2桁であることが歴史を感じさせますよね!

このナンバープレートはどれぐらい前のものなのか、気になったので調べてみました!!

昔のナンバープレートの入手が難しかったので、手作りナンバープレートの写真とともに説明していきます🚙笑

明治時代

日本でナンバープレートを装着し始めたのは明治時代といわれています。

当時は信号や交通標識などの交通を整備するものが整っておらず、自動車の事故が多発していたそうです。

そのため、誰が所有している自動車なのかを識別するためにナンバープレートの装着が義務付けられました(`・ω・´)

1951年(昭和26年)

「道路運送車両法」によって自動車の登録制度が確立します。

そのころのナンバープレートには、府県名の頭文字、分類番号などが横一列に表示されていました!

東京都だけは地名の表記は省略されました。

1955年(昭和30年)

普通・小型自動車と軽自動車のナンバープレートに「ひらがな」が加えられ、上下二段表示に変わります。

1962年(昭和37年)

普通・小型自動車と軽自動車どちらも事業用を緑地のナンバープレートに変更されます。

このころ、大型トラックやバス用の大型ナンバープレートが登場します。

1964年(昭和39年)

普通・小型自動車と軽自動車とも地域名が頭文字のみからフルネーム表示に順次移行していきます。

1967年(昭和42年)

普通・小型自動車の分類番号が二桁になりました。

1975年(昭和50年)

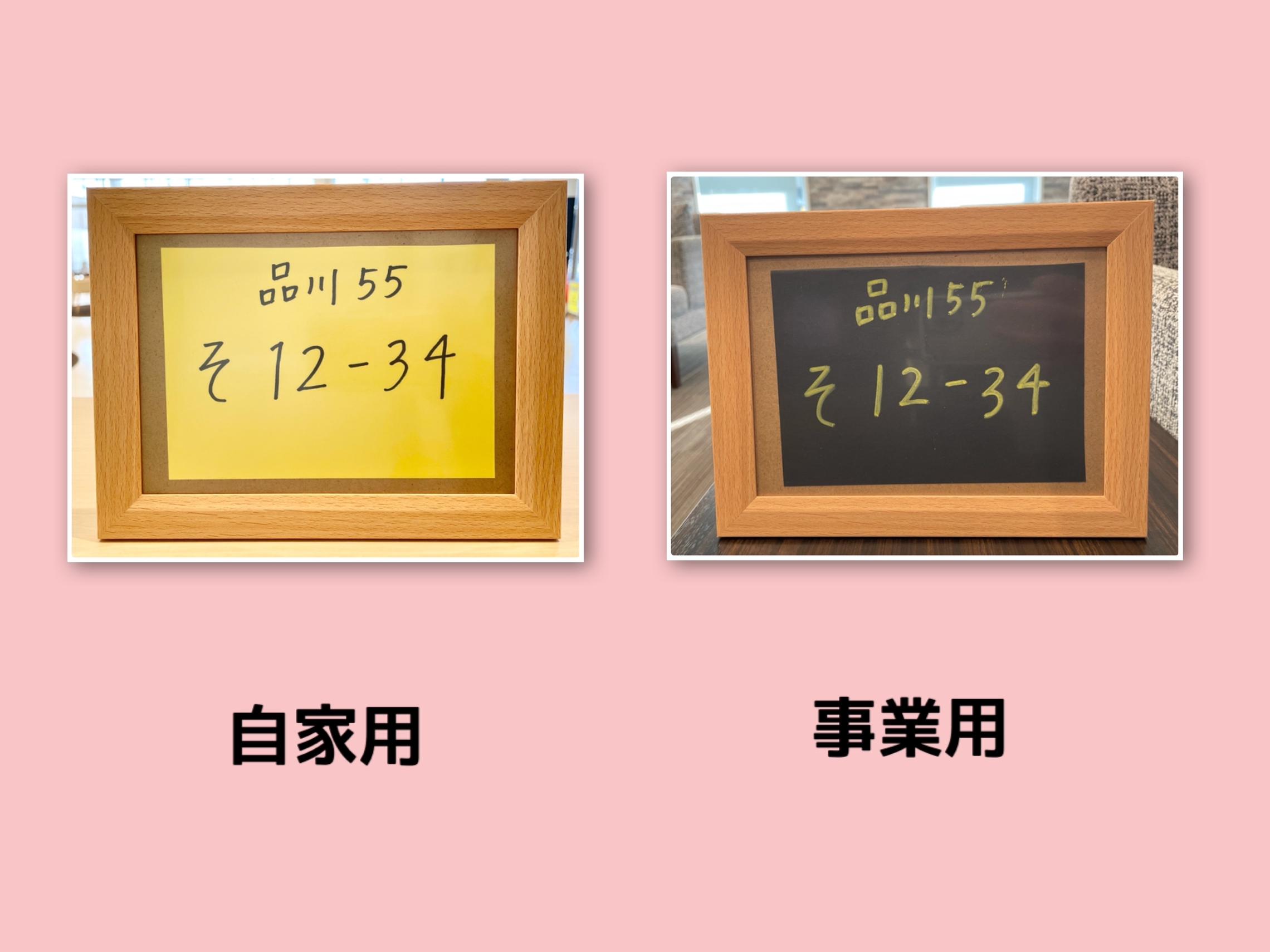

軽自動車のナンバープレートの大きさと表示方法が普通・小型自動車と同じになりました。

軽自動車で自家用車が黄色地、事業用が黒地になったのはこの頃です。

1999年(平成11年)

普通・小型自動車の分類番号が三桁になりました。

全国で希望番号制がスタートします。

(平成10年に先行で開始された地域もあります)

2005年(平成17年)

軽自動車も分類番号が三桁になり、希望番号制もスタートしました。

2006年(平成18年)

ご当地ナンバーが導入されました!

平成20年までに19地域20か所で交付開始となりました。

ご当地ナンバーの図柄はこちらから🍊(リンク:国土交通省ホームページ)

いかがでしたか??

ナンバープレートって色も表記も少しずつ変化して今の形になったんですね!💡

意外と歴史が深くて驚きました(; ・`д・´)

これから、すれ違う車のナンバープレートを見てみるのも楽しそうだなと思いました(^^)

皆さんもぜひ注目して見てみてはいかがでしょうか🌟

ナンバープレートを記念保存する方法をご紹介した記事はコチラ↓↓

今治店!!ナンバープレートの記念保存って??

次回のブログは、4月・5月の限定ドリンクについてお知らせしますので、楽しみにしていてくださいね🌸